|

Bohrwerkstatt im Motorenbau

Der Bau der Motoren erfolgt in einer besonderen Abteilung, die neben Werkstätten zum Ausbohren und Ausschleifen der Zylinder, zum Abdrehen und Schleifen der Kurbel- und Nockenwellen usw., auch die Montage- und Prüfräume enthält. Jeder Motor wird vor dem Einbau in das Fahrgestell auf einem Bremsstand einem Dauerversuch unter voller Belastung unterworfen, wobei seine Leistung und sein Benzinverbrauch geprüft wird.

(Siemens-Jubiläums-Band von 1914, Kopie: Andreas Ledetsch).

|

|

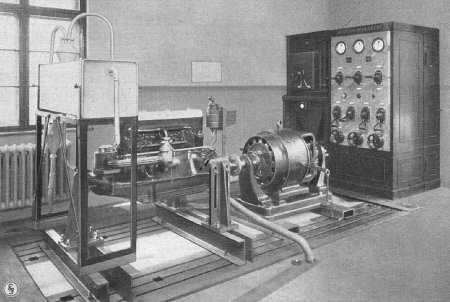

Bremsraum im Motorenbau

(Siemens-Jubiläums-Band von 1914, Kopie: Andreas Ledetsch)

|

|

Prüfstände für die fabrikationsmäßige Prüfung von Benzinmotoren, die erst langsam einlaufen müssen und die dann eine bestimmte Zeit unter Vollast zu prüfen sind. Die Bremsdynamo sind für direkte Kupplung eingerichtet und können 18 kW bei 2800 Umdr./min abbremsen. Zu jeder Bremsdynamo gehört eine Bedienungsschalttafel mit den erforderlichen Schaltern und Apparaten. Die Belastungswiederstände sind unterhalb der Decke an der Wand untergebracht.

(Siemens-Zeitschrift Juni 1926).

|

|

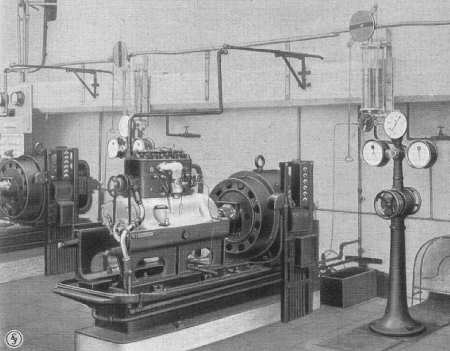

Prüfstände für Dieselmaschinen mit einer Leistung von 300 PS und 180 Umdr./min. Auch hier ist eine direkte Kupplung vorgesehen, wobei zur besseren Ausnutzung der Maschinen beim Prüfen kleinerer Anlagen die Leistung auf zwei Bremsdynamo unterteilt ist. Jede der Dynamo hat einen beiderseitigen Wellenstumpf. Es ist auf diese Weise möglich, während die Maschine geprüft wird, auf der entgegengesetzten Seite der Bremsdynamo die nächste zu prüfende Maschine bereits aufzubauen.

(Siemens-Zeitschrift Juni 1926).

|

|

Prüfstand für Kraftfahrzeugmotoren.

Elektrische Pendelmaschine nebst Aufhängerahmen für die Fahrzeugmotoren. Geeignet für Netzbremsung, Widerstandbremsung und Anwerfen der Benzinmotoren. Neben der Schalttafel mit Meßgeräten Widerstände mit Stufenschalter und Lüfter zur Kühlung der Bremswiderstände.

(Siemens-Zeitschrift November 1929).

|

|

Bremsstand für Reihenprüfung von Benzinmotoren.

Sämtliche Bedienungsmittel und Meßgeräte sind auf der Druckknopftafel und der Schaltsäule unmittelbar am Bremsstand angebracht.

(Siemens-Zeitschrift November 1929). |

Der Weg der Elektrotechnik, Geschichte des Hauses Siemens, Band II

Georg Siemens, 1961

Im Rahmen des Blockwerks gab es eine Fabrikation von Benzinmotoren, die zunächst das Automobilwerk belieferte, ferner eine Anzahl anderer Motortypen für besondere Zwecke in kleineren Stückzahlen fabrizierte und endlich die im Kriege so bewährten umlaufgekühlten Flugmotoren für die neu zu schaffende zivile Luftfahrt weiterentwickeln sollte. Über diese Motorenfabrikation mußte anderweitig verfügt werden, wenn die Vereinigten Eisenbahnsignalwerke mit ihr nichts mehr zu schaffen haben wollten.

Carl F. von Siemens empfand seit langem den Benzinmotor und alles, was damit zusammenhing, als "betriebsfremd". Bei allen möglichen Gelegenheiten: in öffentlichen Reden, privaten Äußerungen und Briefen betonte er immer wieder, daß es die Aufgabe der Firma sei, die Elektrotechnik zu pflegen, die ganze Elektrotechnik freilich, daß sie sich aber davor hüten solle, Dinge anzugreifen, die nicht auf diesem ihrem eigentlichen Arbeitsfelde lagen. Natürlich kam es immer wieder vor, daß durch besondere Umstände solch ein "Fremdkörper" in den Organismus geriet und kürzere oder längere Zeit in ihm verweilte; dann mußte man eben eine passende Gelegenheit abwarten, ihn zu entfernen. Diese Gelegenheit war jetzt für den Automobilbau gekommen, mit dem sich Carl F. von jeher die Erinnerung an eine ausgesprochene Fehlentscheidung verband. Es kam hinzu, daß sich nunmehr die deutschen Grenzen für den Automobilexport aus den Vereinigten Staaten geöffnet hatten und daß man, wenn man mit deren auf hochrationalisierter Fertigung von riesigen Stückzahlen gegründeten Erzeugung in Wettbewerb treten wollte, das nicht mit einer Fabrikation tun konnte, wie sie in Siemensstadt betrieben wurde. Der Protoswagen war --zugegeben-- technisch vorzüglich durchgebildet, wie alles, was von dorther kam, ein eleganter Wagen für anspruchsvolle Leute, aber viel zu teuer; es hatte keinen Sinn mehr, mit ihm weiteres Geld zu verlieren. Freilich verlief die Operation nicht scherzlos, denn der rührige und an seiner Aufgabe hängende Leiter des Autowerkes wehrte sich mit seinem Stabe verzweifelt gegen die Auflösung seiner Fabrik, aber Carl F. blieb hart bei seinem Entschluß. Die "Protos Automobile G.m.b.H." wurde an die "Nationale Automobilgesellschaft A.G." verkauft, die auch einen großen Teil des technischen Personals übernahm. Für die freiwerdenden Werkstätten in Siemensstadt würde man unschwer andere Arbeit finden.

Das Blockwerk hatte für den Motorenbau schon vor der Gründung der Vereinigten Eisenbahnsignalwerke außerhalb von Siemensstadt, in Spandau, Werkstätten gemietet, die nach dem Aufhören der Automobilfabrikation in erster Linie Flugmotoren, daneben solche für einige Sonderzwecke herstellten. Es war aber klar, daß die erstgenannte Fabrikation, wenn nicht die bedeutendere, so zum mindesten die interessantere war, und so wurde der Siemens & Halske gehörige Betrieb "Flugmotorenwerk" genannt. Auf diese Weise war dort ein seltsames Konglomerat entstanden, und wenn Carl F. v. Siemens versucht war, diesen "Benzinladen", wie er ihn ärgerlich nannte, ganz zu schließen, so wurde er daran immer wieder gehindert durch die ihm vorgetragene Überlegung: dies sei eine große Versuchswerkstatt, die man mit Rücksicht auf die darin steckenden ideellen und rationalen Werte noch eine Weile durchhalten müsse.

[1926 wurde der Flugmotorenbau zu einem selbständigen Werk gemacht und erhielt den Namen Siemens-Flugmotorenwerk, Berlin-Spandau. Deren Abteilung Bodenfräsen hat von 1931 bis zur Produktionsende die Einachsschlepper Siemens K5 produziert.]

Unter Druck [von der Wehrmacht, welche mit der Behandlung ihrer Aufträge nicht zufrieden war und eine zentrale Zusammenfassung ihrer Geschäfte bei Siemens verlangte] entschlossen sich Siemens & Halske im Jahre 1933 zur Gründung der "Siemens Apparate und Maschinen G.m.b.H." (SAM). Die neue Gesellschaft übernahm die bisherige "Gesellschaft für elektrische Apparate" mit ihren beiden Werken in Marienfelde und Lichtenberg und außerdem das Flugmotorenwerk in Spandau, zugleich wurde

sie zur zentralen Verhandlungsstelle für alle Geschäfte mit der Wehrmacht bestimmt. Ihr technischer Direktor wurde Dr. Max Moeller, der bisherige Leiter der Wärmeabteilung.

Das Flugmotorenwerk blieb nur kurze Zeit in dem neuen Verbände, da die inzwischen gegründete Luftwaffe sich als der anspruchsvollste Kunde erwies, den man bislang gehabt hatte. Auf ihren Druck hin wurde es [1936] in die neu gegründete "Brandenburgische Motorenwerke" G.m.b.H. eingebracht, in der die Luftwaffe nun noch unumschränkter regierte als früher die Marine in der Gelap. Sie verlangte bald Werkserweiterungen in einem Umfange, wie sie Carl F. v. Siemens nicht glaubte verantworten zu können, zumal er ja von jeher den Bau von Verbrennungskraftmaschinen als wesensfremd für das Haus Siemens betrachtet hatte. Nach längeren Verhandlungen mit dem Luftfahrtministerium gelang es ihm, die ganze Beteiligung von Siemens & Halske an die Behörde zu verkaufen, und damit war man den Fremdkörper endgültig los.

[Der rechtlich selbständigen Unternehmen unter dem Namen Brandenburgische Motorenwerke GmbH wurde 1936 gegründet, daher stammt der bekannte Namen Bramo-Motoren. Im Herbst 1938 forderte das Reichsluftfahrtministerium (RLM) die Zusammenfassung der Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet des luftgekühlten Sternmotors. Es entstand ein Entwicklungs-Gemeinschaftsvertrag zwischen Bramo und BMW. Im Juni 1939 gingen die Brandenburgischen Motorenwerke in den Besitz der BMW-Flugmotorenwerke GmbH, München über. Damit führte Bramo seit Herbst 1939 den Namen BMW-Flugmotorenwerke Brandenburg GmbH.]

|