|

Während des Ersten Weltkrieges stellte Protos die Produktion auf die Bedürfnisse der Armee um. Besonders wurden Lazarettwagen und Generatorfahrzeuge hergestellt sowie andere Spezialfahrzeuge. Für mannigfaltigen Bedarf wurden Maschinensätze als Kraft- und Lichtquelle hergestellt, besonders auch für Scheinwerfer.

"Die Entwicklung des Verbrennungsmotorenbaues bei der Siemens & Halske A.G.", von Ernst Becker, Berlin 1932:

Der bereits 1912 für Protos-Personenwagen hergestellte B-Motor von 14/38 PS wurde einem Bedürfnis der Kriegs- und Schiffsbautechnischen Abteilung der Siemens-Schuckertwerke entsprechend umgebaut und es wurden davon 1913 - 1917 für Scheinwerfer-Aggregate und Bootszwecke 78 Stück geliefert.

Im letzten Jahrzehnt vor dem Kriege [1914-1918] stellte sich ständig wachsend ein erheblicher Bedarf an beweglichen Licht- bzw. Kraftquellen ein. Bei der Konstruktion der dazu erforderlichen Motoren war eine Anlehnung an die Bauart der gebräuchlichen kleinen ortsfesten Motoren nicht erwünscht, da die Ausführung zu schwer war und der Verwendungszweck einen Motor von möglichst geringem Gewicht und größter Betriebssicherheit vorschrieb. Es war daher naheliegend, daß man der Konstruktion den allgemeinen Aufbau der Automobil-Motoren zugrunde legte. Anfänglich gelangten hauptsächlich Einzylinder-Motoren zur Verwendung.

Im Jahre 1913 wurden vom Blockwerk derartige Einzylinder-Motoren als Kraftquelle für eine fahrbare Röntgen-Station des Wernerwerkes hergestellt. Der Motor leistete 4,5 PS bei 1000 Umdrehungen und der Gleichstromdynamo gab 20 A bei 65 V Spannung. Das Gewicht des kriegsmäßig ausgerüsteten Wagens, einschließlich des Gewichtes des Mechanikers und des Sanitätsgefreiten, betrug rd. 1770 kg. Dieser Röntgen-Wagen wurde in erster Linie für Feldlazarette für die Preußische Armee verwandt. Beim Betrieb wurde sämtliches Zubehör aus dem Wagen herausgenommen, und in dem Wagen wurde der Maschinensatz nebst der Kabeltrommel, welche man darüber im Bilde angeordnet sieht, gelassen. Das Kabel wurde abgewickelt und der Strom von dem Maschinensatz nach dem betreffenden Gebäude, in dem die Röntgen-Einrichtung aufgeschlagen war, geleitet.

Im Jahre 1913 wurden vom Blockwerk derartige Einzylinder-Motoren als Kraftquelle für eine fahrbare Röntgen-Station des Wernerwerkes hergestellt. Der Motor leistete 4,5 PS bei 1000 Umdrehungen und der Gleichstromdynamo gab 20 A bei 65 V Spannung. Das Gewicht des kriegsmäßig ausgerüsteten Wagens, einschließlich des Gewichtes des Mechanikers und des Sanitätsgefreiten, betrug rd. 1770 kg. Dieser Röntgen-Wagen wurde in erster Linie für Feldlazarette für die Preußische Armee verwandt. Beim Betrieb wurde sämtliches Zubehör aus dem Wagen herausgenommen, und in dem Wagen wurde der Maschinensatz nebst der Kabeltrommel, welche man darüber im Bilde angeordnet sieht, gelassen. Das Kabel wurde abgewickelt und der Strom von dem Maschinensatz nach dem betreffenden Gebäude, in dem die Röntgen-Einrichtung aufgeschlagen war, geleitet.

Eine besondere Ausbildung mußten die Motoren, welche zum Betrieb der Telefunken-Station verwendet wurden, erhalten. Eine unerläßliche Bedingung für derartige Motoren ist eine gute Regulierungsfähigkeit und Konstanthaltung der Drehzahl bei Übergang von Vollast auf Leerlauf. Dies ist notwendig, da sonst der Ton, der von der Periodenzahl des Wechselstrom-Generators abhängig ist, zu stark geändert werden, und beim Telegrafieren die scharfe Abstimmungsfähigkeit der hohen Frequenzkreise beeinträchtigt würde.

Für die leichten Karren-Stationen des Wernerwerkes gelangten zuerst Einzylinder-Motoren von 82 mm Bohrung und 92 mm Hub zur Verwendung. Geliefert wurden hiervon 1913 - 1917 135 Stück.

Die Motoren wurden auch unmittelbar mit einer Dynamo-Maschine zusammengebaut, insbesondere für Röntgen- und Scheinwerferzwecke. Von diesen Ausführungen wurden sehr viele an das Ausland und namentlich an Rußland geliefert. Eine mit diesem Maschinensatz ausgerüstete tragbare Röntgen-Einrichtung des Wernerwerkes sei hier näher erläutert.

Links im Bild sieht man den Maschinensatz auf einem Traggestell aufgebaut; rechts ist das Röntgen-Stativ aufgestellt und in der Mitte die Schalttafel. Die hintere Kurbelgehäusehälfte des Motors trug einen Anguß aus Aluminium, der das Gehäuse für die Dynamo bildete und den Polring trug. Die Leistung des Maschinesatzes belief sich auf 1,8 kW. Die tragbare Einrichtung wurde in einem Sanitätskraftwagen von einem Verbandsplatz zum anderen gefahren und kam hauptsächlich da in Betracht, wo eine rasche Transportmöglichkeit von einer Stelle zur anderen verlangt wurde.

Maschinensätze dieser Leistung wurden von 1911 - 1915 in einer Anzahl von rd. 400 Stück hergestellt. Rechts ein tragbares Feldröntgengerät, auf ein Lastauto verpackt.

Für schwere Stationen wurde ein Einzylinder von 95 mm Bohrung und 110 mm Hub als Kraftquelle benutzt. Zur Betätigung der Steuerung waren bei dieser Bauart Schraubenräder vorgesehen, von denen eins mit der Nockenwelle aus einem Stück gearbeitet war. Die Nockenwelle war auf der eine Seite mit dem Hochspannungs-Zündapparat und auf der anderen Seite mit einer Schleuderpumpe zur Förderung des Kühlwasser-Kreislaufs verbunden. Regulator und Ölpumpe hatten eine gemeinsame Antriebswelle, auf deren oberen Ende das antreibende Schraubenrad saß.

Der Motor, welche 7 PS leistete bei 1600 Umdrehungen, wurde auch für Scheinwerfer-Betriebe in den deutschen und ausländischen Heeren verwendet. Von diesem Motor wurden insgesamt 410 Stück geliefert.

Um einen möglichst ruhigen Lauf zu erzielen, ist man später für Heeresbedarf mehr und mehr von Einzylinder-Motoren abgegangen; an Stelle dieser sind Zwei- und Vierzylinder-Motoren getreten.

Erhaltene Motoren

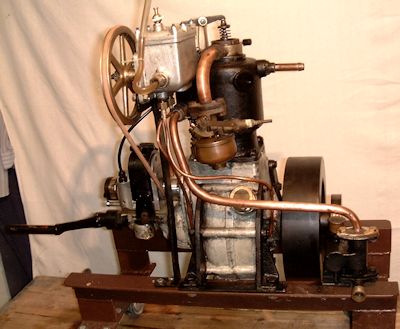

Detlef Bokker hat diesen Siemens-Motor in seiner Sammlung. Auf der Typenplatte steht: "SIEMENS & HALSKE AG, SIEMENSSTADT bei BERLIN, Motor-Type 961 82/92, Nr. 4129, Bohrung 82, Hub 92."

Detlef sucht näheren Informationen zu seinem Motor, so möchte er die Alter und den Verwendungszweck des Motors erfahren. Da der Motor Wassergekühlt ist und am Schwungrad eine Kolbenpumpe besitzt, kann er sich vorstellen, dass er als Bootsmotor eingesetzt war.

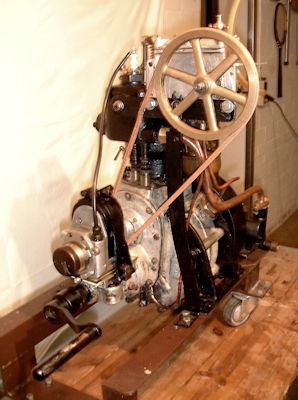

Siemens-Motor Type 961 82/92, Nr. 4153, in der Sammlung der Familie Feller.

Bilder: Thomas Adam.

Siemens-Motor Type 961 82/92, Nr. 4764. In privater Sammlung.

Bilder: Thomas Adam, 1 Mai 2015.

Tore Blom vom Rubens Maskinhistoriska Samlingar in Götene, Schweden besitzt einen Siemens & Halske-Motor, der wahrscheinlich als Antrieb einer "schwere Station" gedient hat. Auf dem Kurbelgehäuse trägt der Motor den eingegossenen S&H-Emblem, und auch sind die Nummern '4594' und '265' eingeschlagen.

|